Avec la X Trilogy, le réalisateur Ti West et sa muse Mia Goth auront

exploré, ausculté et analysé l’Histoire du cinéma sous divers

angles, de son évolution à son impact dans l’inconscient

collectif. La démarche est d’autant plus captivante que ce qui

aurait pu n’être qu’un lourd pensum se révèle une

déclaration d’amour enragée (ou un cri de colère passionné)

à une industrie qui n’aura eu de cesse de sanctifier ses talents

pour mieux les démolir.

Comment X, Pearl et

MaXXXine éclairent-ils notre rapport au star-system, et rendent-ils

justice aux artistes exploités ? Éléments de réponse.

ATTENTION : CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS

X (2022)

Aussi réussi soit-il, nul doute que X serait resté un coup

d’éclat isolé sans l’implication de Mia Goth, qui joue à la

fois l’anti-héroïne Maxine Minx et l’antagoniste Pearl Douglas.

Le passif de cette dernière se résumait alors à un court synopsis

que le réalisateur offrit à son actrice pour l’aider à cerner le

personnage mais, si préquelle et suite naîtront certes de

l’affection de Goth pour ces rôles, lui en

confier l’incarnation témoignait néanmoins d’une volonté

d’assimiler et non de confronter starlette ratée et aspirante

vedette.

Bluffant travail des maquilleurs sur Pearl

Le postulat de pornstars opposées à des rednecks, propre à raviver

l’esthétique du ciné d’exploitation des 70’s, vaudra au film

d’être vendu comme un simple slasher à l’ambiance surannée qui

ne diffère guère des précédents travaux de Ti West, réalisateur aussi loué que décrié pour sa passion et

son érudition du 7ème Art en général et de sa face underground en particulier, retranscrites avec un soin

méticuleux qui marque tout autant sa force que sa faiblesse. Dans le

meilleur des cas, l’homme nous gratifiait de The Innkeepers,

étonnant film de bâtisse hantée qui invoquait les contes

gothiques de la Hammer pour raviver les spectres d’Amityville ou de

Shining au travers d’une structure héritée de la comédie

indépendante Clerks, la mise en place bavarde et à priori légère

peu à peu effritée par une sombre réalité. Dans le pire des cas,

il se rendait coupable d’un House of the Devil dont l’hommage à

tout un pan du cinéma sataniste des 70’s ne surpassait jamais le

cadre du décalque aussi appliqué que vain. Seule exception dans

cette filmographie ultra-référentielle : The Sacrament,

radicale plongée dans les derniers instants d’une secte

ouvertement inspirée du Temple du Peuple de Jim Jones. L’un des

très rares found footage à justifier son format, approche quasi documentaire qui restera hélas sans

conséquences dans la carrière de Ti West… Du moins jusqu’à X.

Si le goût de West pour la belle image transparaît toujours dans X,

les plans qui invoquent directement Massacre à la Tronçonneuse ou

Le Crocodile de la Mort de Tobe Hooper tiennent moins de la référence

vaine que d’une volonté de prolonger leur approche naturaliste :

les clichés ne persisteront jamais que dans l’imaginaire de

personnages tous dévoués à ce que la caméra peut faire d’eux, leur

libération sexuelle prétexte à poursuivre la démarche

consumériste d’un Debbie Does Dallas cité comme

modèle. Blonde idiote, fausse ingénue, black de service et intello

binoclard se glissent avec joie dans les costumes que l’industrie

du divertissement et par extension les spectateurs attendent de les

voir enfiler, West prenant alors un malin plaisir à disséminer des

moments d’inquiétante étrangeté qui déconstruisent ou

approfondissent les lieux communs afin d’interroger le spectateur

non seulement sur son rapport à l’image, mais surtout aux autres.

Debbie Does Dallas, classique de l'âge d'or du porno et réservoir à clichés qui inspire l'équipe de tournage...

... alors même qu'ils évoluent dans la poisse d'un

Massacre à la Tronçonneuse

(le film de Hooper en haut, l'hommage de West en bas)

West se garde néanmoins de tout jugement moral sur la pornographie,

simplement considérée comme l’aboutissement logique de diverses

influences médiatiques : le réalisateur RJ Nichols (Owen

Campbell) se revendiquera ainsi de la Nouvelle Vague alors que sa

star Maxine Minx vise la série TV Wonder Woman, le

producteur Wayne Gilroy (Martin Henderson) pour sa part ébloui

par l’essor de la VHS. Le vieil Hollywood classieux, le cinéma aux

stars immaculées que l’on n’envisageait que sur grand écran,

n’est plus ici qu’une farce fanée à laquelle même l’ancienne

génération ne croit plus : Pearl Douglas, propriétaire du

ranch qui accueille le tournage et danseuse usée par une vie bercée

d’illusions, explosera moins par pudibonderie que par frustration

de ne pouvoir intégrer cette joyeuse bande. Ses tentatives de se

rapprocher de Maxine, toujours plus bizarres et malsaines, esquissent

un jeu de miroir d’autant plus pervers que la vieille n’est désormais que

le fantôme de valeurs que la jeune s’acharne vainement à fuir :

la TV qui tourne en boucle dans le salon des Douglas, la lucarne que

Maxine aspire tant à hanter, est monopolisée par un prédicateur

qui n’est autre que son père éploré, toujours prompt à encenser les gens pieux et à fustiger

l'entourage de sa fille alors même que les premiers viennent de dézinguer les seconds. Une façon pour West d'entremêler, d'inverser et donc de questionner les motivations des

personnages, et plus encore leur fondement.

Dans l'écran : des promesses de rédemption, de pardon, de salut.

Devant l'écran : un bain de sang.

Il faut ainsi considérer l’explosion de violence du dernier

acte moins comme une inconciliabilité entre générations que comme un sanglant passage de flambeau entre rêves de gloire à jamais insatisfaits, la vocation ratée de Pearl pavant la voie au destin incertain de Maxine. Une simple quoique

fulgurante mise en bouche, les deux figures désormais prêtes à alimenter le propos de West & Goth de riches moments de cinéma.

Pearl (2022)

De l’aveu même de West, Pearl n’aurait guère dépassé le stade

de l’ébauche sans l’implication de Mia Goth. West entreprend

alors d’économiser le budget de X pour tourner la préquelle dans

la foulée, à l’aide de techniciens d’un Avatar 2 lui aussi

filmé en Nouvelle-Zélande mais à l’époque stoppé par le COVID

19. Un contexte particulier, que le réalisateur inclura de façon détournée

dans Pearl.

De l'art d'avancer masqué

Le film prend ainsi place en 1918, dans une campagne ravagée par une

pandémie de grippe espagnole alors que nombre d’hommes sont

mobilisés sur la Première Guerre Mondiale. Un contexte dépouillé

et même désespéré, qui permet à West d’optimiser son faible

budget mais surtout d’ausculter les fondements de ce que Pacôme

Thiellement a souvent (et très justement) qualifié de seule

véritable religion du XXème siècle : Hollywood.

À défaut de nous

gratifier de discours exalté sur le pouvoir des images (coucou

Damien Chazelle) ou de monologue moralisateur sur la balance

politique de l’industrie (hello Jordan Peele), West ne passe jamais

que par l’image pour mieux travailler l’imaginaire collectif.

Ainsi son amour du travail bien fait ravive-t-il les grandes fresques

du Technicolor et les classiques Disney, Pearl telle une Cendrillon

de la cambrousse qui danse et chante devant les animaux de son

étable, avec lesquels elle tient même de longues conversations.

Pas mal, non ? C'est une cinglée

(pardon)

Le spectateur qui a vu X s’attend donc à ce que la rêverie se

heurte tôt ou tard à la dure réalité… Et c’est ici que le

piège se referme, puisque le film nous entraîne dans le délire de

Pearl au lieu de le démolir : face à des scènes de famille

étouffantes, sombres et crasseuses dominées par une mère autoritaire pour ne pas dire psychorigide, il est en effet difficile pour

le spectateur de ne pas s’attacher à la jeune fille alors même

qu’elle reste le fruit de son environnement. Peu importe qu'elle n'esquisse la Dorothy du Magicien d’Oz que pour s’envoyer en l’air

avec l’Épouvantail, ou même qu’elle massacre une oie pour

contenter son alligator : le public a besoin d’une princesse

car on lui a toujours inculqué de croire aux princesses, aux filles

de rien qui s’élèvent par-dessus la masse d’un simple coup de

baguette magique. Et pourquoi Pearl resterait-elle parquée dans sa

grange alors qu’un prince charmant squatte le cinéma local,

projectionniste et donc magicien du fabuleux palais où de simples

danseuses partagent l’affiche avec Theda Bara ?

Theda Bara dans son rôle le plus légendaire.

Pearl en est si fan qu'elle a même nommé son alligator Theda !

La référence demeurera sans doute nébuleuse pour nombre de

spectateurs, elle n’en reste pas moins capitale : grande star

du cinéma muet, Theda Bara est l’archétype de la starlette

façonnée puis jetée par l’industrie. Son rôle de femme fatale

dans Embrasse-moi Idiot lui vaudra le surnom de vamp, terme

aujourd’hui passé dans le langage courant et sur lequel la Fox

capitalisa au travers de rôles toujours plus sexy et/ou

controversés. Le Cléopâtre de 1917 la

couronnera sex-symbol hollywoodien originel, prison dorée dont elle

ressortira essorée après avoir enchaîné pas moins de quarante

(!!!) films en six ans. Celle qui n’aspirait alors qu’à

démontrer une autre facette de son talent sera lâchée par

l’industrie et sombrera dans l’oubli, remplacée par d’autres

starlettes en une chaîne qui engloutira entre autres Judy Garland

(la fameuse Dorothy du Magicien d’Oz), Liz Taylor, Lana Turner,

Hedy Lamarr, Rita Hayworth, Ava Gardner et bien évidemment Marilyn

Monroe ; noms dont le talent certes incontestable n’en demeure

pas moins secondaire pour une industrie qui n'y voit que poupées de chair bonnes à écouler toujours plus de billets. Un

sort somme toute peu enviable, la salle de cinéma ainsi réduite en impasse où le beau projectionniste est moins intéressé par les

pensées de Pearl que par ce qu’elle dissimule sous sa robe, au point de lui révéler le stag A Free Ride alors qu’elle demandait à revoir

la revue de cabaret Palace Follies.

Considéré comme l'un des premiers (si ce n'est le premier) porno,

A Free Ride a légué à ses descendants un goût pour les pseudonymes grivois

L’impasse du star-system est tout entier signifié dans cette

scène, dans une salle de cinéma vide où ne subsiste qu’une Pearl

à la fois fascinée et dégoûtée.

Une ambivalence que West dépeint sans jugement, et même avec une

certaine tendresse lors d’une audition où Pearl visualise sa

chorégraphie dans un non-sens de tranchées, bombardements, feux

d’artifices et french-cancan. L’absolu désœuvrement du

personnage explose dans chaque recoin de l’image, en un spectacle

néanmoins si ébouriffant qu’il est impossible de ne pas en

ressortir enchanté : en moins de deux minutes montre en main, sans la

moindre parole, sans avoir à surligner son propos, West

renvoie le spectateur à son propre conditionnement et à sa propre

ambivalence.

Avouez que c'est mieux que la cérémonie d'ouverture de Paris 2024

Connaître X, être conscient du destin de Pearl, renforce la dureté

du dernier acte : le refus du jury, et le fabuleux monologue tenu dix

minutes face caméra par une Mia Goth habitée avant l'ultime et ultra-violente décompensation psychotique. Le personnage est

condamné, le renouveau du cinéma d’exploitation ne sera qu’une

chimère de plus, la pornographie est l’ultime aboutissement de

l’industrie et les starlettes ratées ou non doivent accepter leur sort sans broncher.

Et sinon vous, ça va ?

Ingrat, Ti West ?

Comme le dit

l’adage, “qui aime bien châtie bien”… Et les coups

qu’infligera MaXXXine n'en seront que plus aiguisés pour toucher en plein cœur.

MaXXXine (2024)

Une trilogie qui ne parle que d’influence cinématographique devait

en toute logique s’achever dans la Mecque hollywoodienne, et plus

encore dans la ville qui l’abrite : Los Angeles, la Cité des

Anges (déchus) que West scrute avec un naturalisme habilement

enrichi de codes visuels gravés dans l’imaginaire collectif. L’on

aurait pu croire que, dans la lignée de X dont il est la suite

directe, MaXXXine reprendrait à bon compte tous les éléments du

slasher tant le genre dominait la production horrifique des 80’s.

Mais cela aurait été trop facile, évident, et surtout hors-sujet :

plus que jamais, West cherche moins à payer un tribut à quelque

genre ou sous-genre qu’à ausculter leurs racines et héritages ;

et ainsi slasher et porno en sont-ils réduits à des produits de

consommation courante, dupliqués sur toutes les étagères de tous

les vidéo-clubs tant leurs visées mercantiles s’interpénètrent. Il suffira donc à Maxine d’exhiber sa poitrine

lors d’un casting pour passer de l’un à l’autre genre, et West

n’invoquera les fantômes du giallo que pour raviver ceux du film

noir.

L'acte de naissance du giallo

Un parti-pris d’autant plus pertinent que giallo et film noir sont

des genres voisins, qui découlent des romans pulps qualifiés chez

nous de série noire. En Italie, le giallo englobe aussi bien les

polars que ce que les étrangers nomment donc un peu abusivement giallo, terme à la

fois hérité de la typique tonalité jaunâtre des couvertures de

romans de gare que du caractère scabreux voire obscène des pires

faits divers. Le giallo cinématographique a grandement été défini

en 1964 par Mario Bava avec Six Femmes Pour l’Assassin :

contrastes outranciers de couleurs criardes et de sonorités tour à tour agressives et obsédantes, crimes toujours plus

sadiques et élaborés, plans subjectifs, et surtout mise à mal de la notion même de

féminité par un tueur à l’arme blanche tout de noir vêtu.

La figure qui hante le genre, et que West lance aux trousses de Maxine

Des bases fortes, qui seront allégrement reprises par le slasher :

dans son matriciel Halloween, John Carpenter présente son mythique

Michael Myers en vue subjective sur un thème musical aussi

élémentaire qu’identifiable pour mieux le coller aux basques de

baby-sitters délurées. Mais si Big John a bien sûr l’intelligence

d’enrichir et de réinterpréter ses influences plutôt que de les

copier bêtement, nombre de suiveurs se contenteront d'encaisser les recettes offertes par seins à l’air et gore de

pacotille. Le giallo et les premiers slashers, qui mine de rien

décortiquaient les rapports de genre voire de classes d'après des postulats de faits divers somme toute crédibles, n’engendrent au mitan des 80’s que pléthore de produits dévitalisés plus honteux que le pire Vendredi 13.

Un bel aperçu du niveau d'alors avec ses titres, pitchs et tueurs interchangeables

L'on comprendra donc que West se contrefiche de pareil

foutoir, ses rares envolées giallesques telles les réminiscences

d’un monde lointain, d’aspirations artistiques perdues et

réduites à leur portion congrue.

Son hommage au

Psychose de Hitchcock, sans nul doute l’autre mamelle nourricière

du slasher, est lui aussi empreint d’une tendresse désabusée :

s’il filme le célèbre Bates Motel avec précision, l’illusion

vole en éclats dès que Maxine entreprend de s’y planquer. Le

décor n’est plus que cela : une façade sans issue, sans

matière, aussi désincarnée que la factice ville de far west où

une confrontation à priori parodique avec un stalker se conclut dans

la violence des vraies rues de Los Angeles. Ainsi West débarrasse-t-il le

film noir de tous ses oripeaux, de toutes les surcouches imposées

par l’industrie, pour le ramener à sa nature d’élément

perturbateur, de frondeur qui gratte le vernis pour révéler la

crasse. Le cinéma entretient Los Angeles, il n’est cependant

d’aucun recours à Los Angeles.

L'héritage des maîtres réduit en parc d'attraction

Pire encore : il pourrait même causer sa perte.

Après tout, aussi

nécessaire soit-il, le film noir n’était déjà qu’une

déclinaison du beaucoup plus subversif roman noir. L.A. a toujours

su tirer parti de ses propres tares, processus qui en 1985 passe par

une arme d’un nouveau genre : la caméra vidéo. Poursuivie

tout au long de sa mésaventure par un détective qui n’est pas

sans rappeler l’Homme à la Caméra du Lost Highway de David Lynch (autre déconstruction majeure du rêve hollywoodien s'il en est), Maxine sera in

fine confrontée à une secte régie par son prédicateur de père, qui sait qu'immortaliser le calvaire de sa fille ne pourra qu'étendre son empire.

Ce que nous annonce

West n’est ni plus ni moins que la disparition du cinéma au profit

d’une industrie plus obscène encore que la pornographie : la

TV réalité. Plus obscène car elle pousse le voyeurisme à son

paroxysme, plus obscène car

le talent n'est plus qu'une donnée superfétatoire lorsque tout quidam devient la star de son propre système, plus obscène car elle

pave ainsi la voie à la spectaculaire intrusivité des réseaux sociaux,

plus obscène car elle tire ouvertement profit du malheur d’autrui.

À ce titre, impossible de ne pas se remémorer le tristement célèbre

Dahlia Noir au travers des cadavres que la secte dissémine en

ville : de par son vernis de respectabilité et même de

moralité, de par ses sombres et insatiables appétits, le père de

Maxine est l’incarnation presque surnaturelle d’un système qui a

perverti ou démoli près d’un siècle de starlettes, le maître des illusions et désillusions.

Freud avait pourtant bien dit qu'il fallait tuer le père...

Et Maxine, là-dedans ? Les ombres de Theda Bara, d’Elizabeth

Short et bien sûr de Pearl Douglas transparaissent d’autant mieux

dans sa figure vengeresse qu’elle tient moins de son père que d’un

système appelé à disparaître : Maxine Minx, ce n’est ni plus ni

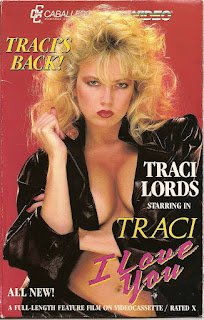

moins que Marilyn Monroe qui se serait réincarnée en Traci Lords.

À gauche : Norma Jeane Baker dite Marilyn Monroe, l'orpheline qui passa sa vie à chercher un père dans le pire endroit possible.

À droite : Nora Louise Kuzma dite Traci Lords, celle qui a fui le sien pour tout faire sauter.

Traci Lords céda aux sirènes du X alors qu’elle était encore mineure, sous une

fausse identité que personne ne prenait vraiment la peine de

contrôler tant la demoiselle rapportait. Tel un agent dormant, la gamine abusée par tous les hommes de son

patelin paumé enchaîna les films et les profits pour mieux passer à l'action : alors plus grande star du X, elle fonde sa propre

compagnie de production et tourne un dernier film peu après son

dix-huitième anniversaire. Traci I Love You est ainsi la seule vidéo à

pouvoir être commercialisée en toute légalité lorsque le pot aux

roses est révélé, par un appel anonyme que nombre de biographes

attribuent à Lords elle-même. Pour reprendre le contrôle de son

image, de sa vie, Traci Lords s’est payée l’industrie.

Nombre de producteurs et d'agents tombèrent suite aux enquêtes ouvertes par ce coup de poker

La revanche de Maxine, moins subtile mais toute aussi cathartique,

est la synthèse parfaite de l’ambivalente démarche de West sur

cette trilogie. Un auteur à la fois forgé par le 7ème Art et

conscient de ses limites, tout autant biberonné par Hollywood que

par le cinéma d’artistes indépendants, qui évolue aux abords

d’une industrie dont il se méfie, capable d'offrir à Marilyn un baroud d’honneur contrasté entre la lumière du Once Upon a Time in Hollywood de

Tarantino et la noirceur du Mulholland Drive de David Lynch.

Une Maxine Minx éthérée, aux atours de blonde légendaire.

Marilyn reste bien sûr où elle est et Hollywood s'en relèvera comme le X s'est relevé de la bombe Traci Lords, mais remettre les pendules à l'heure en honorant les vrais artistes ne fait jamais de mal.

La X Trilogy est une œuvre dont le nihilisme n’a d’égal que la

passion, animée de la conviction qu’un système par essence

déglingué et mortifère peut néanmoins accoucher de réflexions

pertinentes voire lumineuses si de véritables artistes s’emparent

de ses armes.

Hollywood est mort,

vive le cinéma.

_still_2.png)