Puisque l'intégralité de la Trilogie Firefly de Rob Zombie vient de sortir en Blu-Ray, retour sur une saga qui, derrière ses atours de gros défouloir bordélique, cache en vérité une nature de trickster aussi assumée que maîtrisée.

Avant toute chose, il faut savoir que la notion de trickster est vaste, très vaste, et mériterait à elle seule tout un article (et peut-être même un dossier). Pour la faire courte, disons qu'il s'agit d'un archétype narratif présent depuis la nuit des temps, théorisé par certains grands intellectuels (Carl Jung notamment), et dont l'essence friponne agit tel un miroir déformant afin de faire tomber les masques au travers d'une remise en question aussi violente que nécessaire.

Mais en quoi la trilogie du sieur Zombie répond-elle à ces critères ? Éléments de réponse.

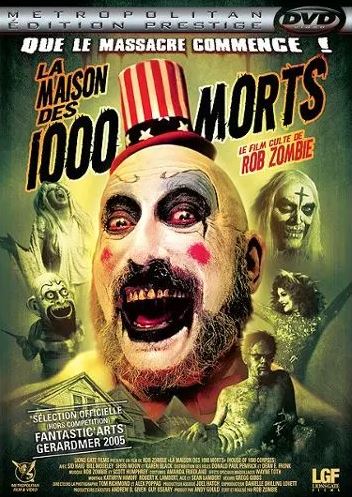

LA MAISON DES 1000 MORTS (2003)

"Howdy Folks ! You like blood ? Violence ? Freaks of nature ? Well then, come on down to Captain Spaulding !"

- Captain Spaulding

C'est sur ces mots que s'ouvre le premier film de la saga, et ils ont donc valeur de note d'intention pour toute la trilogie. La chose est posée dès le début : si vous cherchez la merde, vous allez l'avoir ! Reste à savoir quelle forme elle prendra, et que l'invective soit balancée par un joyeux clown qui dès la scène suivante discutera d'obsédés sexuels avant de flinguer quelques braqueurs aurait tendance à signifier le caractère ambivalent de l'invitation...

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un retour s'impose sur la production houleuse du film : lorsqu'Universal fait appel à Rob Zombie en 2000 afin qu'il ne conçoive une maison hantée pour leur parc d'attraction, celui-ci en profite pour leur pitcher son projet de film. Assez vite, il reçoit un budget confortable doublée d'une carte blanche et après tout, pourquoi pas ? L'homme a gagné ses galons de rockstar grâce à son groupe culte White Zombie, et son premier album solo intitulé Hellbilly Deluxe s'est vendu à des millions d'exemplaires. Avec une telle fanbase, Universal cède donc sans moufter... Avant de se raviser lorsque les premiers rushs tombent. Les costards-cravates de la boîte se rendent alors compte de ce qu'ils ont fait, à savoir filer les pleins pouvoirs à un fou furieux qui ne compte pas leur offrir un gentil produit horrifique aussi exploitable qu'oubliable. Complètement flippés, les mecs suggèreront à Zombie de concentrer son film sur le petit groupe d'ados persécutés par la famille Firefly plutôt que sur les membres de cette lignée démoniaque, ce à quoi Zombie répondra avec diplomatie : "non mais, on s'en branle des ados !"

Cette fois-ci flippés et énervés, les responsables d'Universal saccageront le tournage en ouvrant le plateau (situé à proximité du parc d'attraction) aux visites touristiques, ruinant ainsi nombre de prises. Comme si cela ne suffisait pas, ils laisseront traîner le produit fini dans leurs tiroirs durant plus d'une année, forçant Zombie à le racheter de sa poche pour le proposer à d'autres distributeurs. La MGM se porte alors acquéreuse, avant de flipper à son tour devant le caractère d'électron libre du bonhomme. S'ensuit un nouveau changement de propriétaire, le film tombant alors dans l'escarcelle de Lionsgate, qui saura le vendre avec assez d'habileté pour qu'il soit immédiatement rentable.

|

| "Quel joyeux bordel, quand même !" |

La peur d'Universal était-elle compréhensible ? Au vu du résultat, la réponse est clairement oui, tant Zombie se fiche en effet de ses jeunes protagonistes. En choisissant d'ouvrir son film sur l'invitation de Spaulding, en l'iconisant à mort lors d'un prologue frappadingue, le réalisateur fait de son personnage un véritable guide qui entrouvre les portes d'un univers aussi dangereux que fascinant, si bien que le petit groupe de jeunes qui débarque après le générique d'ouverture n'a dès lors plus que les atours d'une aimable convention horrifique à laquelle s'accommoder avant de retrouver Spaulding et ses délires. Et lorsqu'il les oriente enfin sur les traces du mystérieux Docteur Satan après un petit tour dans son train fantôme aussi azimuté que réjouissant, le mal est fait et il est irrémédiable : en effet, on se fiche de ces ados.

À partir de ce moment, peu importe que l'arrivée dans la demeure Firefly ne soit guère rassurante : tel un gosse effrayé par une histoire de fantôme mais pourtant incapable de s'en détacher, le spectateur ne peut qu'être irrésistiblement captivé par les membres de cette famille d'allumés. Les jeunes protagonistes du film ne sont pourtant pas désagréables ni odieux (à l'exception de l'une d'entre eux, complètement antipathique), ils sont juste affreusement fades en comparaison des Firefly.

Arrive alors Otis, fils aîné de la famille, qui balance une question rhétorique qui a valeur d'ultime avertissement : "je suis prêt à parier que vous plongeriez la tête dans le feu si je vous disais que vous pourriez voir l'Enfer !" La réponse apportée par le film n'est guère agréable, puisqu'elle renvoie le spectateur à son propre sadisme : nous savons ce qui attend ces jeunes gens, et nous bavons d'impatience. Sans même qu'il ne s'en soit rendu compte, le spectateur a donc pris la place des tueurs non seulement en délaissant les victimes mais surtout en désirant les voir morfler plus encore.

La bascule est plus que jamais effective lorsque Spaulding assume de nouveau son rôle de guide doublé de fouteur de merde en envoyant la police vers la ferme Firefly, pour une investigation qui inverse définitivement les valeurs : les deux flics chargés de l'enquête sont trop sûrs d'eux, arrogants, incompétents ; et voir Otis s'occuper de leur cas au rythme d'un vieux standard country a quelque chose d'irrésistible.

|

| "Oui bonjour, c'est pour quoi ?" |

À partir de là, Zombie peut tout se permettre, et il en rajoute même jusqu'à l'écœurement : puisque le spectateur a accepté de plonger la tête dans le feu et puisqu'il aime se cramer, le réalisateur ouvre grand les portes du cirque teasé par Spaulding : monstres divers et variés (dont le fameux Docteur Satan), cérémonies sataniques, exactions sanglantes... Il s'agit là d'un véritable foutoir des plus éreintants, d'autant plus que Zombie accorde à ses tueurs quelques intervalles où, filmés face caméra, ils s'adressent directement aux spectateurs pour les convier à la fête.

L'expérience est aussi jouissive qu'exténuante, puisqu'il s'agit d'une plongée sans fard dans le besoin de noirceur niché en chacun : les gens de tous les jours sont certes inoffensifs mais fades ; les flics tentent d'être protecteurs mais restent sans relief quand ils ne sont pas foncièrement infects ; et seuls les fous furieux paraissent fascinants tant leur façon d'agir est libérée de tout carcan. Lorsque vient la fin du film, le spectateur est aussi désorienté que l'ultime survivante : hagard et ne sachant plus vraiment ce qu'il est venu chercher, ni même s'il a d'ailleurs bien fait de venir. Le voyage s'achève donc logiquement sur la réapparition de Spaulding, ce fripon qui savait très bien quel serait le terminus, et qui se fait même un plaisir de retourner au point de départ.

"Vous aimez le sang, la violence, les monstres et les malades mentaux ? Alors venez me voir !", disait-il en introduction. Le problème, lorsque la conclusion arrive, est que l'on ne sait absolument plus qui est qui. Et la suite de la saga ne fera qu'entériner ce constat...

THE DEVIL'S REJECTS (2005)

"I'm the Devil, and I'm here to do the Devil's Work."

- Otis Driftwood

La Maison des 1000 Morts étant vite rentabilisé, Lionsgate n'hésite pas à laisser carte blanche à Zombie pour une suite. Immédiatement, pour un œil externe à l'affaire, une question se pose : puisque le réalisateur se fiche des jeunes héros tout autant que les spectateurs, comment bâtir un nouveau volet des (més)aventures de la famille Firefly ? La réponse est dans la question : justement en recentrant le film sur les bad guys, ce qui implique de leur laisser infuser tout le projet afin d'approfondir la démarche bravache de la saga. Et puisque reproduire le postulat de La Maison des 1000 Morts serait aussi vain que contre-productif, Zombie a le bon sens de déléguer les rênes à un autre guide, un autre trickster, et pas des moindres puisque c'est Otis qui prend cette fois les commandes. Agissant tel un général lors de l'assaut sur la ferme Firefly qui ouvre le film, il conservera sa place lors d'un final dantesque où il conduit une voiture qui file à toute vitesse sur un barrage de flic.

|

| "On va bien se marrer, vous allez voir !" |

Si le choix de starifier à ce point Otis semble de prime abord ne répondre qu'à une logique purement commerciale (le personnage est devenu culte dès le premier volet), il suffit de creuser le contexte du film pour discerner que la démarche est tout autre. Déjà dans La Maison des 1000 Morts, Otis était présenté comme un "hommage" à Charles Manson : porté sur les grands discours plus ou moins profonds, leader d'un culte satanique, doté d'un égo surdimensionné qui lui fait croire (ou plutôt se rendre compte) qu'il est le cauchemar de l'Amérique ; Otis était tout désigné pour guider une cavale qui prend place à la charnière de deux époques. Car le film se déroule en 1978, alors que l'utopie hippie paraît déjà bien loin, justement annihilée par les exactions de Manson dont Otis reprend les paroles légendaires. De plus, en plaçant ainsi son œuvre à l'orée des années 80, Zombie peut se permettre de reprendre certains codes télévisuels que cette décennie fera passer dans le langage narratif : ainsi, les flashs infos, talk-shows et reportages qui parsèment le film sont autant d'interludes qui servent moins à recontextualiser l'époque qu'à imposer une vision lénifiée et souvent larguée de l'affrontement en cours.

Car là est le cœur du film : The Devil's Rejects n'est pas tant le récit d'une cavale que celui d'une opposition entre deux camps irréconciliables, et prêt à toutes les bassesses pour arriver à leurs fins. Si Zombie ne manque jamais de rappeler que les Firefly sont de dangereux fous meurtriers, notamment au travers du long calvaire d'un groupe de country qu'ils prennent pour cible, le sheriff qui les traque ne vaut guère mieux : prêt à magouiller les règles de garde à vue pour massacrer Mother Firefly et sans scrupules lorsqu'il s'agit de faire appel à des ex-taulards ultra-violents pour lui prêter main forte ; le personnage est surtout doté d'une conception bien personnelle de la justice qui le pousse à martyriser les Firefly avec plus de sadisme qu'ils n'en démontrent eux-mêmes (et pourtant, le niveau est élevé). Là où le précédent film jouait la carte de l'horreur outrancière et presque cartoonesque pour désorienter son public, The Devil's Rejects refuse tout esthétisme et plonge dans la violence la plus crue et insupportable, celle qui fait mal mais qui colle la trique aux détraqués de tous bords.

Ce déchaînement de fureur aveugle pourrait d'ailleurs passer pour un juste retour des choses dans un autre genre de film, comme un vigilante-flick par exemple ; mais la chose est ici impossible tant Zombie a eu l'intelligence de plonger les spectateurs au cœur des exactions nauséeuses du clan Firelfy. Être confronté à des délires similaires de la part d'un autre personnage devient donc inacceptable et ne peut que renvoyer dos à dos les pourris et celui qui les traque ; en un affrontement qui est donc couvert et immortalisé par une cohorte de journalistes ignares et serviles, déblatérant quelques banalités tandis que les deux camps se livrent une guerre sans merci.

Comme si cela ne suffisait pas, ce déferlement de cruauté contamine presque tous les personnages du film : du maquereau tyrannique aux adjoints serviles, en passant par les putes à la morale usée jusqu'à la corde et les ex-taulards alcooliques, rien ni personne n'est à sauver à l'exception des pauvres gens pris entre deux feux. Et pareil constat, situé à l'orée d'une décennie qui signera l'avidité des caméras et le début de la surmédiatisation sur les cendres de l'idéologie hippie, ne tient-il pas du cauchemar américain cher à Otis ?

Les masques tombent à nouveau : il n'y a plus ni bien ni mal, juste le chaos partout et pour longtemps, et le final sur fond de Free Bird de Lynyrd Skynyrd est moins un panégyrique des Firefly que celui d'une époque révolue et à jamais irrécupérable, une période à l'utopie branlante que ce trickster malgré lui de Charles Manson aura d'ailleurs mis en évidence. Pas étonnant que Quentin Tarantino, qui lui aussi auscultera cette période décisive dans Once Upon a Time in Hollywood, ait vu dans The Devil's Rejects le meilleur film de 2005 tandis que Stephen King, autre scrutateur zélé de la mauvaise conscience US, l'ait placé dans son top 10 de l'année.

|

| La fin d'une époque |

Si La Maison des 1000 Morts était un rictus infligé au public et à sa soif de sang, The Devil's Rejects est un véritable doigt d'honneur adressé aux croyants de tous poils, à tous ceux convaincus de détenir la seule vérité sans se rendre compte qu'ils ne font que se vautrer dans la médiocrité et la tyrannie, et à tous ceux qui les confortent plus ou moins sciemment.

Après une démarche aussi enragée et radicale, le tout était de savoir sur quelle base Zombie allait continuer sa saga. Et si pendant quinze ans personne ne se permit même d'y penser tant le final de The Devil's Rejects semblait définitif, l'artiste se chargera pourtant de se rappeler aux mauvais souvenirs de ceux qui espéraient (ou craignaient) ne plus jamais revoir les Firefly en action...

3 FROM HELL (2019)

"Look, suit : I gotta do what I gotta do. It's my rules or the Grim Reaper comes a-rollin' thru in a big black Cadillac : "Hey bitch, hop in !" You dig ?"

- Baby Firefly

Presque quinze ans se sont écoulés, durant lesquels Rob Zombie a eu le temps de pondre un remake incompris de Halloween doublé d'une suite encore plus aboutie (et donc encore plus incomprise), un Lords of Salem aussi expérimental que fascinant et un 31 passé inaperçu. Et les Firefly ? Apparemment exécutés lors du dernier acte de The Devil's Rejects, ils ont acquis en moins de vingt ans une aura culte qui les a hissé dans le panthéon de la pop-culture horrifique. Leur retour était aussi inattendu qu'imprévisible, et c'est donc ainsi que Zombie dirige son film afin de désamorcer toutes les attentes.

Pour commencer, il parvient à esquiver avec habileté la manière dont la famille a pu survivre à un déluge de balles, en reprenant mine de rien le postulat de La Maison des 1000 Morts lors de l'intro : les Firefly sont de retour parce que le public les vénère, et la succession de témoins factices qui chantent les louanges de la famille lors des premières minutes a tout autant valeur de clin d'œil que de petite pique bien placée envers les fans, qui semblent avoir oublié que les Rebuts du Diable n'ont rien d'anti-héros qui incarneraient quelque valeur revancharde et salvatrice, mais qu'il s'agit plutôt de gros malades incontrôlables. En toute logique, après avoir resservi le propos du premier film au travers du discours ambigu de Captain Spaulding aux journalistes (seule scène du regretté Sid Haig, mort au début du tournage), Zombie synthétise The Devil's Rejects durant près d'une heure en déléguant de nouveau les rênes à Otis. Et c'est peu dire que sa seule présence de cauchemar américain pousse tous ceux qu'il croise dans leurs derniers retranchements afin de révéler leurs vrais visages. Le portrait n'est guère flatteur : jeune ou vieux, riche ou pauvre, homme ou femme, blanc ou noir, progressiste ou réactionnaire, tout le monde en prend plein la gueule pour pas un rond au travers de personnages plus consternants les uns que les autres.

Mais après avoir compilé ses deux premiers films durant près d'une heure et quart, que peut bien faire Zombie ? La réponse est assez surprenante, et elle passe par Baby. Car si La Maison des 1000 Morts était incontestablement le film de Spaulding (bariolé et faussement avenant) tandis que The Devil's Rejects était celui d'Otis (rude, sec et impitoyable), 3 From Hell est celui de Baby, le personnage le plus lunaire et sensible (toutes proportions gardées) du clan.Durant la première partie , la simple présence de Baby en prison canalise tous les enjeux du film : c'est pour elle que son cinglé de frère déchaîne les Enfers, c'est elle qui capte les caméras de par sa beauté, et son comportement insaisissable désarçonne tout autant les autorités que les petites mains serviles du pénitencier. Juristes, directeur et matonnes sont tout simplement incapables d'appréhender pareil électron libre, et les masques tombent un à un en révélant au mieux l'incompétence d'un système bancal, au pire la cruauté de ceux qui l'appliquent.

Lorsqu'elle s'évade enfin, le cœur du film bat de plus belle au travers de scènes douce-amères dont elle est toujours le pilier : qu'elle interroge l'héritage de Spaulding au détour d'un dialogue étonnamment posé et mélancolique, qu'elle se confie avec candeur à un freak amoureux d'elle dont elle met en évidence la tendresse, ou qu'elle pousse Otis à révéler un héroïsme insoupçonnable, elle est un personnage aussi profond qu'ambivalent qui porte le film en éclairant les meilleurs aspect de ses protagonistes.Peut-être est-ce d'ailleurs le véritable propos de 3 From Hell : à l'heure où les grands studios multiplient les entreprises au féminisme larvé qui portent en étendard des héroïnes aussi fadasses que leurs homologues masculins des décennies précédentes, Zombie a l'audace de balancer un perso qui n'obéit à aucun agenda, mais dont la richesse en tant que femme ambivalente porte le film de par la considération sincère avec laquelle il met en scène tous les aspects de sa personnalité.En comparaison des démarches respectives de La Maison des 1000 Morts et The Devil's Rejects, c'est peut-être peu. Mais à une époque où nombre d'entreprises artistiques sont aseptisées par un cahier des charges socio-politique à la sincérité de façade, il y a quelque chose de salvateur à démontrer que cocher des cases ne sera jamais productif, et que le seul moyen d'accoucher d'œuvres intéressantes consiste à prendre en considération toute la complexité et les nuances du monde.

Les Firefly en resteront-ils là ? Difficile à dire : après tout, la fin de 3 From Hell est bien plus ouverte que celle de The Devil's Rejects. Il y a donc fort à parier que tant qu'il restera des masques à faire tomber, des figures d'autorité galvaudées à démolir et des cases à exploser, Otis et Baby seront planqués quelque part, prêts à foutre un joyeux et nécessaire bordel dont eux seuls ont le secret...

Presque quinze ans se sont écoulés, durant lesquels Rob Zombie a eu le temps de pondre un remake incompris de Halloween doublé d'une suite encore plus aboutie (et donc encore plus incomprise), un Lords of Salem aussi expérimental que fascinant et un 31 passé inaperçu. Et les Firefly ? Apparemment exécutés lors du dernier acte de The Devil's Rejects, ils ont acquis en moins de vingt ans une aura culte qui les a hissé dans le panthéon de la pop-culture horrifique. Leur retour était aussi inattendu qu'imprévisible, et c'est donc ainsi que Zombie dirige son film afin de désamorcer toutes les attentes.

Pour commencer, il parvient à esquiver avec habileté la manière dont la famille a pu survivre à un déluge de balles, en reprenant mine de rien le postulat de La Maison des 1000 Morts lors de l'intro : les Firefly sont de retour parce que le public les vénère, et la succession de témoins factices qui chantent les louanges de la famille lors des premières minutes a tout autant valeur de clin d'œil que de petite pique bien placée envers les fans, qui semblent avoir oublié que les Rebuts du Diable n'ont rien d'anti-héros qui incarneraient quelque valeur revancharde et salvatrice, mais qu'il s'agit plutôt de gros malades incontrôlables.

En toute logique, après avoir resservi le propos du premier film au travers du discours ambigu de Captain Spaulding aux journalistes (seule scène du regretté Sid Haig, mort au début du tournage), Zombie synthétise The Devil's Rejects durant près d'une heure en déléguant de nouveau les rênes à Otis. Et c'est peu dire que sa seule présence de cauchemar américain pousse tous ceux qu'il croise dans leurs derniers retranchements afin de révéler leurs vrais visages. Le portrait n'est guère flatteur : jeune ou vieux, riche ou pauvre, homme ou femme, blanc ou noir, progressiste ou réactionnaire, tout le monde en prend plein la gueule pour pas un rond au travers de personnages plus consternants les uns que les autres.

Mais après avoir compilé ses deux premiers films durant près d'une heure et quart, que peut bien faire Zombie ? La réponse est assez surprenante, et elle passe par Baby. Car si La Maison des 1000 Morts était incontestablement le film de Spaulding (bariolé et faussement avenant) tandis que The Devil's Rejects était celui d'Otis (rude, sec et impitoyable), 3 From Hell est celui de Baby, le personnage le plus lunaire et sensible (toutes proportions gardées) du clan.

Durant la première partie , la simple présence de Baby en prison canalise tous les enjeux du film : c'est pour elle que son cinglé de frère déchaîne les Enfers, c'est elle qui capte les caméras de par sa beauté, et son comportement insaisissable désarçonne tout autant les autorités que les petites mains serviles du pénitencier. Juristes, directeur et matonnes sont tout simplement incapables d'appréhender pareil électron libre, et les masques tombent un à un en révélant au mieux l'incompétence d'un système bancal, au pire la cruauté de ceux qui l'appliquent.

Lorsqu'elle s'évade enfin, le cœur du film bat de plus belle au travers de scènes douce-amères dont elle est toujours le pilier : qu'elle interroge l'héritage de Spaulding au détour d'un dialogue étonnamment posé et mélancolique, qu'elle se confie avec candeur à un freak amoureux d'elle dont elle met en évidence la tendresse, ou qu'elle pousse Otis à révéler un héroïsme insoupçonnable, elle est un personnage aussi profond qu'ambivalent qui porte le film en éclairant les meilleurs aspect de ses protagonistes.

Peut-être est-ce d'ailleurs le véritable propos de 3 From Hell : à l'heure où les grands studios multiplient les entreprises au féminisme larvé qui portent en étendard des héroïnes aussi fadasses que leurs homologues masculins des décennies précédentes, Zombie a l'audace de balancer un perso qui n'obéit à aucun agenda, mais dont la richesse en tant que femme ambivalente porte le film de par la considération sincère avec laquelle il met en scène tous les aspects de sa personnalité.

En comparaison des démarches respectives de La Maison des 1000 Morts et The Devil's Rejects, c'est peut-être peu. Mais à une époque où nombre d'entreprises artistiques sont aseptisées par un cahier des charges socio-politique à la sincérité de façade, il y a quelque chose de salvateur à démontrer que cocher des cases ne sera jamais productif, et que le seul moyen d'accoucher d'œuvres intéressantes consiste à prendre en considération toute la complexité et les nuances du monde.

Les Firefly en resteront-ils là ? Difficile à dire : après tout, la fin de 3 From Hell est bien plus ouverte que celle de The Devil's Rejects. Il y a donc fort à parier que tant qu'il restera des masques à faire tomber, des figures d'autorité galvaudées à démolir et des cases à exploser, Otis et Baby seront planqués quelque part, prêts à foutre un joyeux et nécessaire bordel dont eux seuls ont le secret...